グロウジェクト®液状製剤化、7年をかけた開発のストーリー

自己注射に伴う身体的、心理的ストレスの軽減へ改良を重ねる

聞き手:ステラ・メディックス 星良孝

JCRファーマでは、ソマトロピン(遺伝子組換え)の遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤「グロウジェクト®」の液状製剤「グロウジェクト®皮下注」を2017年に発売した。これは、7年間にわたる検討と開発を通じて、凍結乾燥製剤を改良する形で実現したものだった。2020年には注射の痛みを軽減するさらなる改良を重ねた新製剤も発売した。1) 改良の経緯や立ちはだかった課題、そして液状製剤化が成長ホルモン治療にもたらす効果は何か。神戸に拠点をおく開発チームから話を聞いた。

グロウジェクト®は小児を対象とした成長ホルモン分泌不全性低身長症、ターナー症候群による低身長ならびにSGA(Small-for-Gestational Age)性低身長症や成人を対象とした成人成長ホルモン分泌不全症に投与される成長ホルモン製剤だ。成長ホルモン治療を成功させるためには、患者さんや両親、介助者による毎日の自己注射を小児期から成人期まで休まずに続ける、治療アドヒアランスが大切になる。特に小児期の自己注射は苦痛につながりやすく、注射を助ける両親や介助者にとっても我が子に何度も針を刺さなければならないことに精神的なストレスを感じることは避けられない。

JCRファーマでは、このような成長ホルモン治療に伴う注射の身体的、心理的なストレスを軽減するため、1993年のグロウジェクト®発売以降、注射器と製剤の改良を幾度も重ね、操作性や使い勝手の向上に取り組んできた。

そうした改良の中でも特に大きな変化が2017年のグロウジェクト®の液状製剤化だった。液状製剤の承認を得たのは2016年8月で、発売は2017年1月だったが、開発着手から発売までは7年を超える月日がかかった。引き続き、液状製剤の注射時の痛みを軽減する改良を施して、2020年3月に新製剤の承認を受けたことを踏まえると、液状製剤化をめぐっては10年近く開発が続いていたと言える。

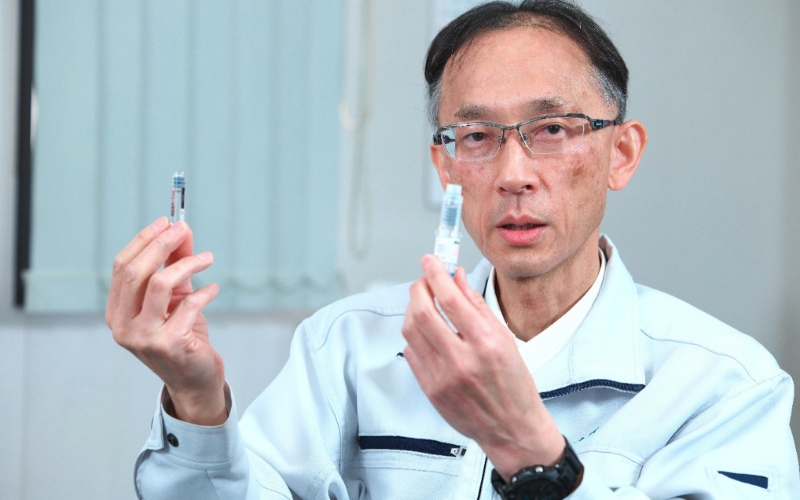

グロウジェクト®の液状製剤化に取り組んできた研究本部 CMC開発研究所 製剤研究ユニット長(製剤開発グループ長兼務)の安川秀仁氏は、「神戸市の研究所で苦心して成し遂げた製剤の改善により、成長ホルモン治療の改善にもつなげることができたと考えています」と開発の日々を振り返った。

液状製剤化により患者さんの利便性を高める

グロウジェクト®の液状製剤化の構想が動き始めたのは2009年9月だった。この月から研究開発企画室、臨床開発部、分析センターのメンバーが集まって「グロウジェクト®液状製剤化検討打ち合わせ」と呼ばれる検討会議が開催されるようになった。

当時販売していたのは「凍結乾燥製剤」と呼ばれる、遺伝子組換えのヒト成長ホルモン製剤であるソマトロピンの薬液を文字通り凍結乾燥したものだった。これを「Dual Chamber Syringe(DCS)製剤」と呼ばれる独自の容器に収めていた。この容器は凍結乾燥製剤を製する部位と溶解液を充填する部位の2室を備えた自社開発のものだった。

DCS製剤のおかげで、自分で凍結乾燥製剤と溶解液を混ぜるという、本来であれば難しい操作が簡単になっていた。2001年に中途入社した安川氏は、「DCS製剤はほかでは見たことのない、当時としては新しい形状の製剤と言えるものでした」と振り返る。

安川氏は長く生産技術に関わってきた経験を生かし液状製剤化の検討に加わったが、独自開発の容器を廃止してでも、液状製剤化を進める価値はあると考えていた。

大きな理由は、液状製剤にすることで溶解の手間が要らなくなることであった。患者さんにとっては溶かす手間が要らなくなるのは大きい。凍結乾燥製剤の溶かす操作をしやすくするためのDCS製剤ではあったものの、安川氏は溶かす必要がない分だけ患者さんや家族、介助者の作業を減らせると考えていた。さらに製剤を小型化できることも重要だった。液状製剤にすると溶かす必要がなくなることで容器の構造を単純に、小さくできると想定された。容器が小さくなれば、患者さんにとっては持ち帰りや自宅冷蔵庫での保存をしやすくなる。医療機関でも同様に保存しやすくなると考えられた。患者さんや医療関係者の利便性向上のほかにも、会社にとっても薬を凍結乾燥するための数日の工程を省けるため薬を作りやすくなるメリットがあった。

一方で課題になるのは、凍結乾燥製剤よりも安定性が落ちるために有効期間が短くなること。凍結乾燥製剤の有効期間は3年だったが、液状化にすることで薬剤が分解しやすくなったり、凝集して使えなくなったりする可能性があった。結果として有効期間が3年より短くなると予想された。

独自に開発した「容器施栓系」

こうした課題を解決しながらグロウジェクト®の液状製剤化を進めるために、開発チームは方策を考えることになった。具体的には、薬を凍結乾燥製剤から液状製剤に変えるための開発である「処方検討」に加え、薬を保存する容器や密封するための栓である「容器施栓系」、液状製剤に適した注射器「デバイス」、また「製造法」が検討課題になった。

安川氏が最初に担当したのは容器施栓系の開発だった。最初に、液状製剤を納めた一般的な「カートリッジ剤形」の生産に対応できる会社を調査した。歯科用の麻酔薬に使われる形態以外に見当たらず、国内に受託製造の対応をできるところを確認する必要があると、安川氏は考えていた。しかし、国内で受託してもらえる会社はなく、海外にもカートリッジ剤形の容器施栓系に対応できるところを調査したが、その技術を持つ会社も予測生産量に対応することが難しいと断りの回答を寄せてきた。

そのため安川氏は自社で容器施栓系の開発を進めることにしたものの、薬剤を容器に充填するラインへの設備投資という新たな課題が浮上してきた。従来の凍結乾燥製剤の充填ラインはDCS製剤という独自の容器施栓系に対応していたため、液状製剤の新しい容器施栓系には対応できなかった。液状製剤に特化した専用の充填ラインを新たに導入する選択肢はあったが、それでは開発のための投資が重すぎると見られた。

安川氏は、「なにか良い方法がないかと考え、既に工場で使われていたシリンジ製剤の充填ラインをできるだけ改造することなく、転用する方法を検討することになった」と振り返る。そこで、既存ラインでも充填できる独自開発の容器施栓系と製造法を構築する方針が固まった。

安定保存のためのノウハウを突き止める

続いて安川氏はグロウジェクト®の処方検討も手掛けた。ここでも従来にはない課題を解決する必要があった。

グロウジェクト®の有効成分であるタンパク質のソマトロピンは、単純に溶解液に溶かせばよいわけではない。ソマトロピンはpHのコントロールがうまくいかないと不安定になる。

具体的には、pHが低下し酸性領域に傾くと、溶けきれずに析出して凝集体を作るようになる。タンパク質は電荷の総和がゼロになる「等電点」と呼ばれるpHがあり、等電点ではタンパク質が水に溶けづらくなる。そうなると「等電沈澱」と呼ばれる凝集につながりやすい。ソマトロピンでは等電点がpH5付近にある。一方で、逆にpHが上昇して中性のpH7からアルカリ性領域になると、ソマトロピンの分解につながる脱アミド体を作るようになる。結局、pHが低くても高くても問題になるわけで、その間の弱酸性の狭い範囲の中に溶解液のpHを保つ必要性があった。

従来の凍結乾燥製剤は溶解液と混合すると中性になるように設計されていた。そのため凍結乾燥製剤をそのまま溶かしただけでは中性なので脱アミド体が増え、長期間の保存には向かない。しかし、凍結乾燥製剤の場合は使う直前に溶かすので問題にはならなかった。

安川氏は保存に適した条件としてpH6.2に合わせることにした。使用している薬剤の原体は水に溶かすとpHが8.0~10.0のアルカリ性となった。そこから添加剤を使ってpHを6.2に下げる検討を進めた。安川氏は、「他社が持っている液状製剤を作るための知的財産に抵触せずに、なおかつ一般的な添加剤を使用することを考慮して検討を進めました」と振り返る。そしてアルカリ性から酸性にしていくときに等電点までpHを下げすぎないようにする添加剤の構成を突き止めた。

こうして2009年から数えて7年の経過を経て2016年8月に承認に至った。安川氏は「処方検討、容器施栓系、製造方法と課題が多く、開発が容易には進まない時期もありましたが、社内、社外の協力を得て実現することができました」と総括する。

JCRファーマでは2017年の液状製剤の発売と同時に、電動式成長ホルモン製剤注入器「グロウジェクター®L」を発売している。自動刺針、自動注入、自動抜針に加え、溶解の手間をなくし、注射履歴の記録を自動化するなどの機能を付与し、自己注射の身体的、心理的な負担を一層軽減することができた。

関連記事

発売後に届いた患者さんの声を受け

直ちに改良へ動く

開発チームは2017年のグロウジェクト®の液状製剤を発売してから時間を置かずに、注射時の痛みを軽減する改良に着手することになった。

グロウジェクト®のさらなる改良に動いたきっかけは、医療機関からの問い合わせだった。液状製剤の自己注射を始めた患者さんが、従来の凍結乾燥製剤のときよりも痛みを感じやすい、という訴えがあるという報告を医療機関から受けたのは、2017年1月の発売直後の2月から3月にかけてであった。開発チームは注射時の針の動きや薬液の温度、処方由来の原因など多方面から検討し、最終的に薬剤の添加剤の構成による処方由来の影響を改善する必要があると判断した。

化学系の大学院を修了後にJCRファーマに入社した当時2年目の製剤開発グループ 研究員、浅野友香氏が中心になり処方変更や製法を検討することになった。凍結乾燥製剤は中性域の添加剤を加えることで、溶かしたときに中性になるが、液状製剤は等電点を超えないよう考慮し、弱酸性物質の添加剤の分量を工夫することでアルカリ性からpH6.2に調整している。こうした違いによって患者さんは痛みを感じやすくなると考えられた。浅野氏は添加剤の構成を変えると痛みを軽くできると想定し、添加剤の構成変更の検討を進め、新製剤を開発した。浅野氏は、「生産本部である神戸工場での試作に立ち会い、添加剤の構成変更と製法の改善策に間違いないことを確信して、安堵したのを覚えている」と話す。

開発チームは、健康な男性52人を対象に添加剤を変更する前の旧製剤と、変更した後の新製剤の生物学的同等性、安全性、注射に伴う痛みを比較検討する試験を実施した。結果として、生物学的同等性に問題はないと確認され、重篤な有害事象も認められないことを確認した。さらに、注射に伴う痛みは、新製剤の方が軽減されることを確認することができた。※1)

※痛みについて最初に新製剤を投与し次に旧製剤を投与した場合のそれぞれの痛みスコア、最初に旧製剤を投与し次に新製剤を投与した場合のそれぞれの痛みスコアについて対応のあるT検定を行った結果、いずれの場合も新製剤のほうが有意差を持ってスコアが高い(痛みが少ない)ことが確認された

具体的には、新製剤を先に注射する場合と、旧製剤を先に注射する場合の2つのパターンを設定して、製剤の変更前後での痛みの違いを比較した。参加者に対しては、最も痛い場合を1点、痛みがない場合を5点として5段階で痛みを評価してもらった。1)

すると、先に新製剤を注射するパターンにおいては、旧製剤で感じられる痛みでは、2点が1人、3点が11人、4点が12人、5点が1人だったのに対し、新製剤では、2点が0人、3点が2人、4点が14人、5点が10人だった。新製剤では、2点という回答がなくなり、全体的に痛みをあまり感じづらくなっていると評価できた。1)

一方で先に旧製剤を注射するパターンにおいても、旧製剤では、2点が2人、3点が4人、4点が20人だったのに対し、新製剤では、2点が0人、3点が1人、4点が17人、5点が8人と、やはり新製剤で痛みが軽くなっていた。浅野氏は、「試験で確認されたようにグロウジェクト®は処方変更によって痛みを軽減することができました。製剤化を工夫することによって、痛みを軽減し、なおかつ成長ホルモン製剤としての機能性も保つことができました」と説明する。2020年3月に新製剤も承認を受けることができた。

グロウジェクト®は1993年の発売から四半世紀が経過した。ヒト成長ホルモン製剤の輸入から振り返るとさらに長い歴史になる。遺伝子組換え製剤の承認や液状製剤化など薬剤は幾度も進化を重ねてきた。安川氏は「凍結乾燥製剤から液状製剤への変更は大きな改善につながりました。痛みの軽減も実現し、より良いものとして上市できたのは良いことでした」と、開発を無事成功に導くことができた感慨を語った。

参考文献

Clin Pediatr Endocrinol.30(1):35-40,2021.(PMID: 33446950)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33446950/

本ページでは、配信元であるステラ・メディックスが作成したコンテンツを医学および薬学の発展のために提供しております。本コンテンツは、弊社医薬品の広告宣伝を目的としたものではありません。